Carte per orientarsi | Galleria d’Arte Marchetti | Turato Edizioni

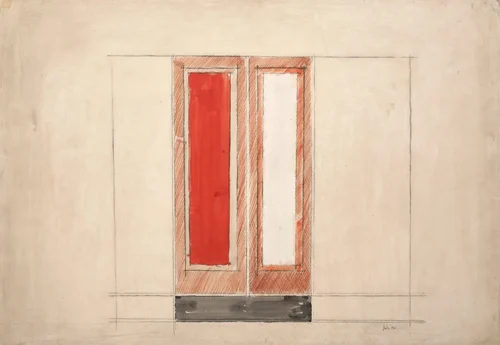

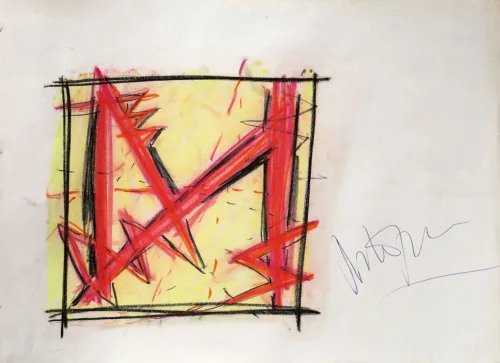

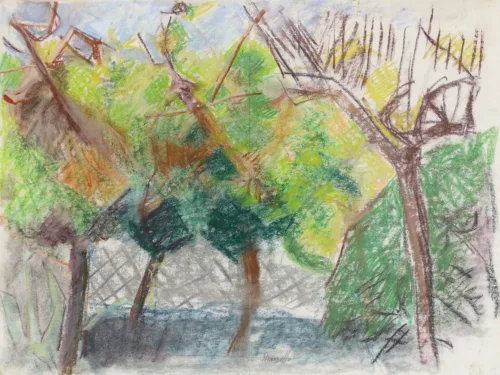

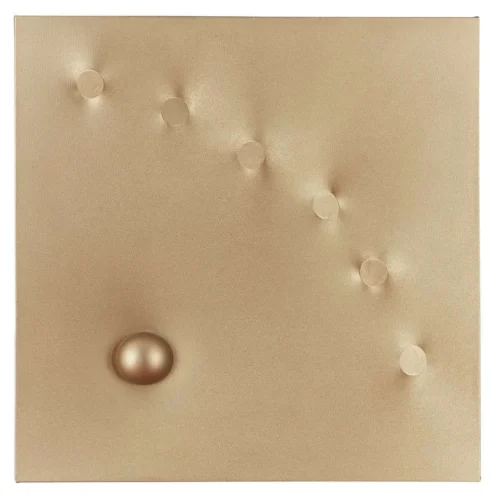

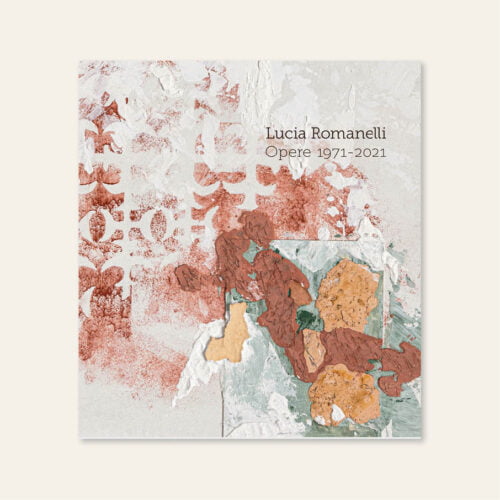

[…] La carta, così come la terra, la pietra, il ferro… è anche una riserva di simboli: una fonte primaria del nostro immaginario e delle metafore che ci permettono – come diceva Heidegger – di “abitare poeticamente il mondo”.

Nel nostro alfabeto simbolico la carta occupa un posto singolare, perché è contemporaneamente materia e medium. Materia complessa, suscettibile d’infinite variazioni, e mezzo di comunicazione per eccellenza, poiché è stata, per secoli e secoli, supporto quasi esclusivo della scrittura e dunque, a questo titolo, supporto dello sviluppo delle civiltà: la carta è dunque il “fondo” sul quale si stagliano figure e lettere. Il “fondo” indeterminato della carta, il fondo del fondo, in un gioco di mise en abîme, è insieme superficie, supporto e sostanza (hypokèimenon), sostrato materiale, materia informe e potenza in potenza (dynamis), e induce un’anamnesi (de-costruttiva, forse) di tutti i concetti e i fantasmi che si sedimentano nella nostra esperienza della scrittura, della lettura e della visione.

Come materiale, la carta esprime inizialmente l’idea di fragilità, debole resistenza, leggerezza, effimero. Ed è, soprattutto, ciò che può essere facilmente bruciato. Memoria e labilità della memoria. Impero dei segni e impero della distruzione dei segni.

S. Pegoraro, dal testo in catalogo Carte per orientarsi nel labirinto dell’arte

Reviews

There are no reviews yet.